自然共生への取り組み

当社事業活動と自然との接点

当社グループは、原材料の調達や製品の製造などの事業活動を通じて、自然資本に依存し、影響を与えています。当社の多くの製品で天然鉱物を原材料としていることから、原材料採掘などが当該地域の生態系になんらかの影響を及ぼしていると考えています。

また、直接操業では、製造水、ボイラー水、冷却水など水を多く利用し、排出しています。取水を削減し、適正に管理された水を排出することも当社の責任と考えています。

トンボを守るプロジェクト

ニチアスのシンボルであるトンボは、卵を水中の植物に産み、幼虫のヤゴは水のなかに育ちます。トンボは、キレイな水や周囲の植物など、豊かな水環境を指標するものといえます。そこで当社は、自然との共生を図るために、トンボを守る活動を推進することとしました。工場内にビオトープを設置したり、近隣の保全団体への参画など、できることからスタートしています。

工場ビオトープ

鶴見工場

王寺工場

熊本ニチアス

保全団体への参画

飛来調査の様子

鶴見工場は、京浜臨海部で活動する「トンボはどこまで飛ぶかフォーラム」に入会しました。同フォーラムでは飛来するトンボの種類や行動範囲を調査しており、活動を通じて京浜臨海部の生態系ネットワーク構築に貢献することができます。

桶ヶ谷沼

袋井工場は、磐田市にある「桶ヶ谷沼を考える会」に入会しました。桶ヶ谷沼は、全国でも有数のトンボの楽園として知られており、「環境省レッドリスト絶滅危惧ⅠA類」に指定されているベッコウトンボの保護保全活動も行っています。

トンボ調査隊

2025年から、どこにどんなトンボが生息しているか、基礎的な情報を集める「トンボ調査隊」を開始しました。本活動では、株式会社バイオームが運営するアプリ「Biome」をプラットフォームとして活用し、トンボや水生植物の情報を収集します。生物多様性にプラスとなる活動を推進し、自然と共生する社会に貢献していきます。

2025年夏編の調査では、3万件を超えるトンボのデータが集まりました。以下のリンクより、ぜひレポートをご参照ください。

トンボ調査隊2025夏編のレポートはこちら ![]()

プロバスケットボールチーム「広島ドラゴンフライズ」協賛

当社はプロバスケットボールチーム「広島ドラゴンフライズ」をダイヤモンドパートナーとして応援しています。広島ドラゴンフライズのチーム名は、広島県廿日市市宮島町にのみ生息している「ミヤジマトンボ」に由来しており、チームロゴには当社と同じくトンボを使用しています。

当社トンボ調査隊は「広島ドラゴンフライズ」の公式 SNS でも紹介しており、今後も共通のロゴマークであるトンボを共に守ってまいります。

自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)提言に沿った情報開示

気候変動の激甚化や生物多様性を含む自然資本の喪失は、重大な事業リスクとなる一方で、当社グループの「断つ・保つ」技術は環境課題の解決に貢献し、事業機会の創出につながると考えています。当社グループは、自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)の考えに賛同し、 2025年7月にアダプターに登録いたしました。これらの提言に沿った情報開示を積極的に進めてまいります。

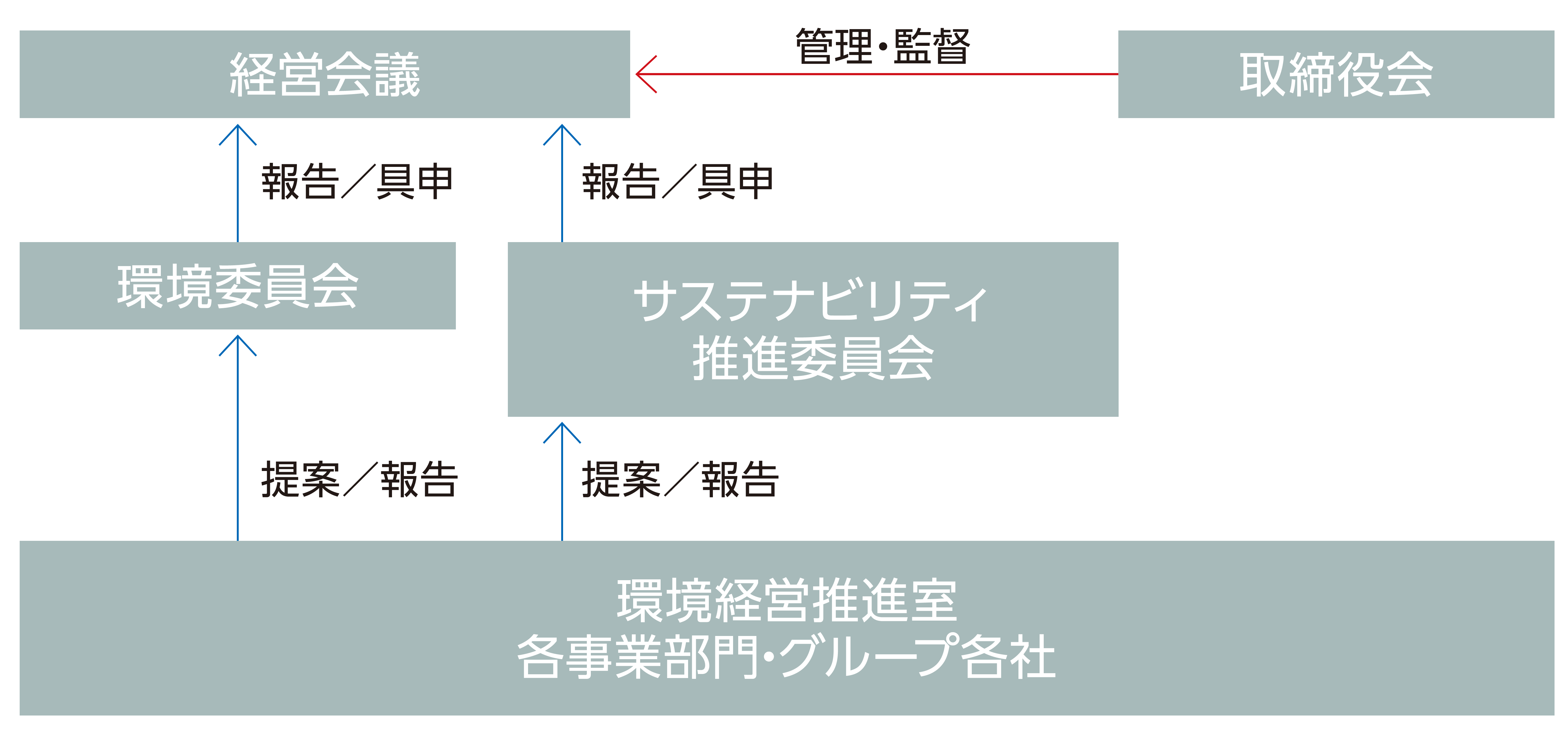

ガバナンスとリスク管理

気候変動・自然関連に関わる課題や、機会とリスクの評価は、環境経営推進室が中心となって各事業部門・グループ各社と協議し、サステナビリティ推進委員会および環境委員会に提案、報告します。サステナビリティ推進委員会はサステナビリティ担当役員を委員長とし、毎月開催されます。環境委員会は代表取締役社長が委員長を務め、四半期に1回開催されます。環境委員会では、目標・方針設定、戦略策定および取り組み状況などを審議し、審議事項は取締役会で管理・監督しています。

戦略

<依存と影響の評価>

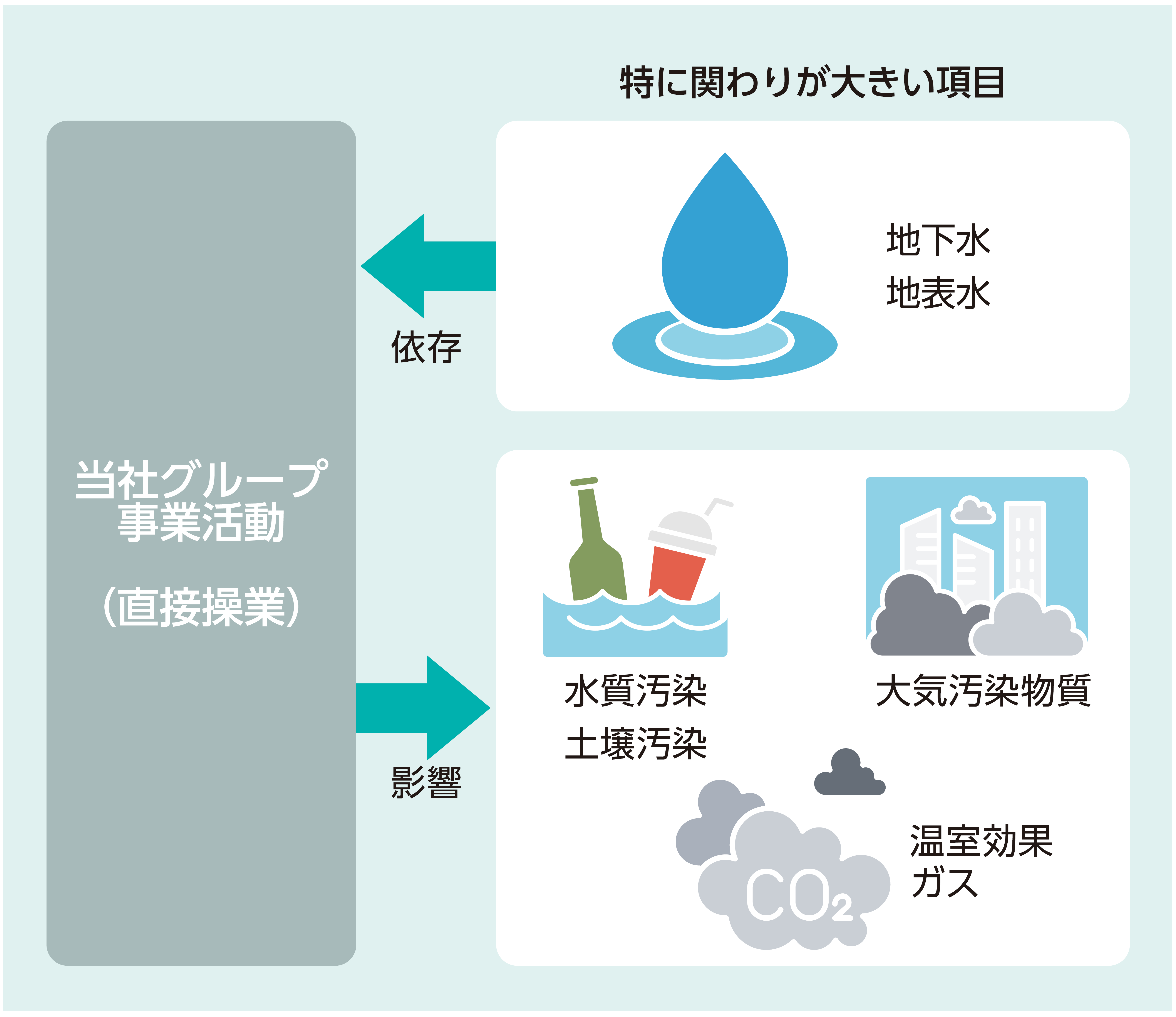

TNFDが推奨するツール(ENCORE)注1での評価を参考としながら、当社の事業環境に合わせて自然への依存と影響を評価しました。

製造事業所の操業においては、水資源への依存が大きく、GHG注2排出、土壌・水質汚染物質、非GHG大気汚染物質の影響が大きいことがわかりました。GHG排出量の削減などによる環境負荷低減を図るとともに、水資源の保全につながる取り組みも強化してまいります。

注1:国連環境計画世界自然保全モニタリングセンター(UNEP-WCSC)などが開発した、生産プロセスが自然にどの程度「依存」し、自然にどの程度「影響」を与えているかを評価するツール。

注2:温室効果ガス(Greenhouse gas)

<リスクと機会の評価>

TNFDガイダンスを参照し、シナリオⅠ(生態系サービスの劣化が小さく、市場と非市場の原動力が一致している)を想定し、リスクと機会を評価しました。

製造事業所においては、環境規制の強化やステークホルダーからの環境保護の要求が高まることを想定し、足元の負荷低減を進めるとともに、水資源の保全に努めることが重要と認識し ました。

原材料調達においては、枯渇性資源が入手困難もしくはコスト増となる将来リスクが想定されました。リスク回避のため、調達先の複線化やトレーサビリティの強化、リサイクルの推進を進めてまいります。

指標と目標

今後、開示内容を充実してまいります。